学科资源导航

中考必看——初中20个学生必做物理实验系列(2)(内含视频)

中考必看——初中20个学生必做物理实验系列(2)(内含视频)

速度是表示物体运动快慢的物理量。物体运动快,我们就说速度大。表示物体运动快慢,不能只看物体运动的路径,也不能只看运动的时间,而要综合路程、时间两个因素,即单位时间内物体通过路程的多少。

实验:测量物体运动的速度

该实验需在“用刻度尺测量长度、用表测量时间”实验的基础上进行,即会正确使用刻度尺测量物体运动的路程,会用停表或手表等测量物体运动的时间,才能测量出物体运动的速度。

【实验目的】

1.加深对速度的认识。

2.正确使用刻度尺、停表测量物体运动的速度。

【实验原理】

v=s/t

【实验器材】

刻度尺、长木板、小木块、小车、停表、金属片。

【实验设计】认识表示速度的仪表,了解速度常用单位之间的换算。

【实验步骤】

(1)观察:我们最常见的能够表示速度的仪表就是汽车仪表盘中的速度指示表(如下图所示),通过数值和相应单位,它能够直接反映出汽车的瞬时速度。

(2)发现:速度指示表中的常用单位是km/h。速度的单位由路程(即长度)的单位和时间的单位决定。如果路程的单位用米,时间的单位用秒,速度单位就为米/秒。换算关系是1 m/s=3.6 km/h。

【注意事项】

(1)速度指示表的读数与停表有相似之处,即读数时必须正对表盘,才能准确读数。

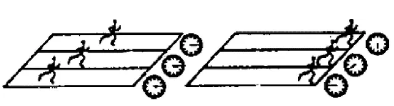

(2)比较两个物体运动快慢程度的办法有两种:第一种是比较它们在相同时间内所通过的路程,第二种是比较它们通过相同路程所用的时间。将这两种办法综合在一起,同时比较它们通过的路程s与通过这段路程所用的时间,即s/t,这个比值就是速度。结果是比值大的物体运动得快。我们可以通过下图更加直观地理解。

(3)我们在没有速度指示表的情况下,通过尺子和表也能测量物体运动的速度。

运动按线路可分为:直线运动和曲线运动。按速度大小的变化又可分为:匀速和变速运动等。物体在一条直线上运动,如果在任意相等的时间内通过的路程相等,这种运动就叫做匀速直线运动。匀速直线运动是最简单的机械运动,也是理想化的运动模式。

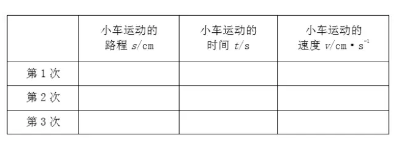

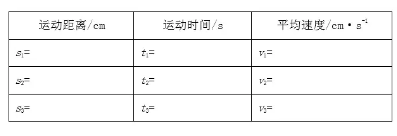

【实验设计】用刻度尺、停表测量匀速运动的小车的速度,并将正确测量结果填入下表:

【实验步骤】

(1)在水平桌面上把刻度尺平放,选好“零刻度”作为小车运动的起点;

(2)将小车的车头或车尾与所选的“零刻度”相平,停表指针归零;

(3)一手用力推着小车,使小车做匀速直线运动,一手用停表开始计时,运动一段路程后,让小车在某一位置(即终点)停止运动,同时按下停表,测量出起点到终点的距离,即为小车运动的距离,停表显示的时间即为小车运动的时间,将所得数据填入表格相应位置;

(4)利用公式v=s/t计算出小车做匀速直线运动的速度,并填入表格相应位置;

(5)改变推小车的力的大小,改变小车运动的距离,重复步骤(3),至少再做两次实验,并将所得数据填入表格相应位置。(如下图所示)

【注意事项】

(1)该实验的关键在于正确测出小车运动的距离,该距离应为车头到车头的距离或车尾到车尾的距离,而不能测成车头到车尾或车尾到车头的距离。

(2)实验中尽量使小车运动的距离长一些,这样测量出的结果会更加精确一些。

对于一个做匀速直线运动的物体,其速度v是不随s和t的改变而改变的恒量,即s与t的比值s/t是恒定不变的。

在实际生活中,物体运动的快慢是不断变化的。运动物体的速度是变化的运动叫变速运动。变速运动比匀速运动复杂,在不要求很精确,只作粗略研究的情况下,可以用匀速直线运动的速度公式v=s/t来求它的速度,不过求出的速度v,表示的是物体在通过一段路程s(物体在通过路程s所用的一段时间t)内的平均快慢程度,叫平均速度。

平均速度描述一个做变速运动的物体在某一段路程或某一段时间中运动的平均快慢程度。它是与这段路程或这段时间相对应的物理量。

【实验设计】利用斜面,测量小车运动的平均速度,并将正确测量结果填入下表:

【实验步骤】

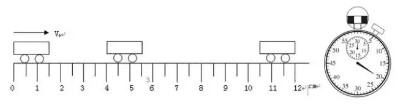

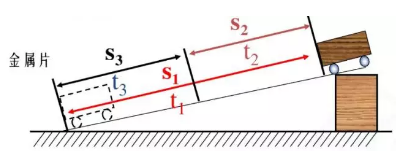

(1)用小木块将长木板一端垫起,形成一个倾角不大于20°的斜面,在长木板相应位置上标出“起点”“终点”,并用刻度尺测量出“起点”到“终点”的距离,记为s1并填入表格,并在“中点”处做上标记,“起点”到“中点”的距离记为s2并填入表格,“中点”到“终点”的距离记为s3并填入表格。

(2)将金属片放在长木板上“终点”位置,小车放在“起点”位置,然后使小车由静止滑下,用停表测出小车撞到金属片时所用的时间,记为t1并填入表格。

(3)将金属片放在长木板上“中点”位置,小车放回“起点”位置,然后使小车由静止滑下,用停表测出小车撞到金属片时所用的时间,记为t2并填入表格。

上述实验步骤(2)和(3),我们可以通过一个视频来了解具体的实验操作过程,希望能够帮助同学们更好地掌握该实验的操作要领。

(4)分别计算两次小车的平均速度v1和v2,再得出t3=t1-t2,利用公式v=s/t算出后半段的平均速度v3,并填入表格。

通过下图,我们可以更加直观地分清各物理量所代表的区间段。

【注意事项】

(1)实验时,路程s和时间t必须对应,即选定某路程s,必须对应通过这一段路程所用的时间t。

(2)斜面坡度不可过小,否则小车做变速运动不明显;坡度也不可过大,否则,小车运动太快,时间太短,不便于测量。

(3)测量路程时,不可从斜面顶端量到斜面末端(金属片)或中点,必须从小车的车头量到车头,或从车尾量到车尾。

我们在日常生活中所说的物体运动速度,一般都指它们的平均速度。在用平均速度来表示变速运动快慢时,必须要指明物体在哪段路程上或哪段时间内的平均速度。否则光说物体的平均速度是没有意义的。

还应当注意,当说某物体速度为54 km/h,并不是说物体真的运动了一个小时,前进了54。如果一个物体运动了2 s,通过的路程为30 m,这个物体的速度也为54 km/h;如果另一个物体只运动0.2 s,通过的路程为3m,这个物体的速度仍然是54 km/h。

中考中对于本实验的考查主要体现在实验操作和实验结论方面,数据的处理也是重点考查的内容。

通过本实验,我们应主要注意以下几个方面:

(1)掌握实验原理,理解平均速度的概念。知道物体做匀速直线运动所代表的意义,并能进行速度单位的换算。

(2)实验中能够正确测量路程和时间,制作斜面时合理设计角度,知道斜面的角度对实验测量结果的精确性和得出实验结论会有一定的影响。

(3)能够准确说出实验中金属片的作用。

(4)能将实验测量数据准确地填入设计的表格,运用公式v=s/t计算速度时能将各数据一一对应代入公式。

(5)要知道平均速度不是速度的算术平均值,全程的平均速度也不是各段平均速度的算术平均值,即v≠(v1+v2+…+vn)/n。

(6)根据实验数据能得出一些实验结论,如小车在斜面上自由下滑时,后半段的平均速度大于前半段的平均速度(即v3>v2)等。

(7)了解并记住生活中一些常见物体的速度值。

活动建议:

(1)利用脉搏和步长,估测走路的平均速度。

(2)学读汽车、摩托车上的速度表。

(3)会看《旅客列车时刻表》。

1. 运动 大于

2.(1)40.0 25.0

(2)小

(3)同一位置

(4)>

(内含视频)_94.png)

学段:初中

年级:中考

学科:物理

版本:无

收藏数量:22次

查看次数:1.1w次

下载次数:0次

资源类型:图文

上传时间:2018-12-17

文件大小: 0

上传人:admin

哎呀,学币不足。

请先充值,再下载资源。